|

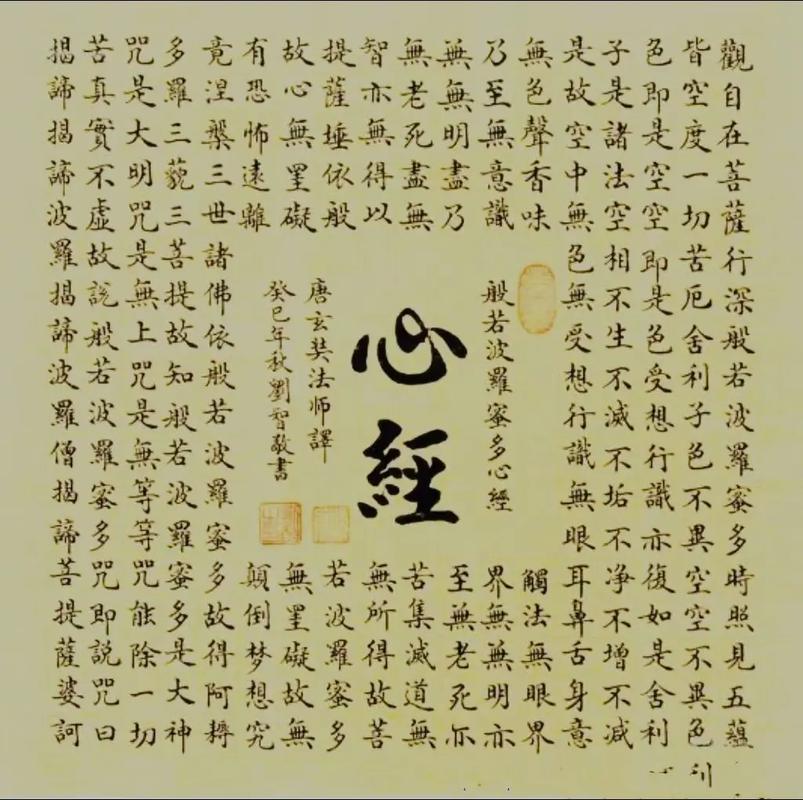

之前,在我著的《溢香文化笔记》一书中,曾经对《心经》进行过评述,但评述的非常简单。近来,接到读者的电话,问我能否详细解读一下《心经》,为给读者以热情报答,有了这篇拙文。《般若波罗蜜多心经》(简称《心经》)是佛教经典一颗尤为璀璨的明珠。它全文仅有260个字,篇幅虽短,却浓缩了大乘佛教般若思想的核心精髓,被誉为“经中之经”。自唐代玄奘法师翻译以来,《心经》不仅是佛教徒日常修行的重要典籍,更超越了宗教范畴,成为无数人寻求心灵安宁、解读生命本质的精神指引。 《心经》以高度凝练的方式直入核心。“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”是《心经》的总纲,也是佛陀对修行者“修行境界”的直接开示。“观自在菩萨”,即我们熟知的观世音菩萨,这是她在果位上的称呼。此处“观自在菩萨”并非特指某一位菩萨,而是象征“一切觉悟者”——无论是佛、菩萨,还是正在修行的凡夫,只要能“观照自身的自在本性”,就能踏上解脱之路。“行深般若波罗蜜多”,“般若”是梵文音译,意为“超越世俗的智慧”,而非我们日常所说的“知识”;“波罗蜜多”意为“到达彼岸”,“行深”则指“深入修行”。整句话的核心是“照见五蕴皆空”:“照见”不是“看见”,而是“以智慧观照”,不带有主观判断与执着;“五蕴”即“色、受、想、行、识”,是佛教对“生命存在”的拆解——“色”指一切物质现象(包括我们的身体),“受”指感受(苦、乐、不苦不乐),“想”指认知与概念,“行”指意志与行为,“识”指意识与觉察。“皆空”并非“空无所有”,而是“没有永恒不变的自性”,即一切现象都是因缘和合的产物,没有固定、独立、永恒的本质。接着,《心经》以“舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是”进一步阐释“五蕴皆空”的内涵。“舍利子”是佛陀的弟子舍利弗,象征“智慧第一”的修行者,此处以他为对话对象,既是对弟子的开示,也便于听众理解。这四句“色与空”的辩证,是《心经》最核心的哲学命题:“色不异空”,意为物质现象与“空性”并非两种不同的东西,物质的本质就是空性;“空不异色”,意为“空性”也不是脱离物质现象的抽象概念,它必须通过物质现象显现;“色即是空”,强调物质现象本身就是空性的体现,没有离开“色”的“空”;“空即是色”,则强调空性并非“虚无”,而是能生起一切现象的“可能性”。这种“色空不二”的思想,打破了人们对“有”(实有)与“无”(空无)的二元对立,指出一切现象都是“性空幻有”——本质是空,现象是有,二者不可分割。随后,“舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减”,是对“空性”本质的进一步界定。“诸法”即一切事物与现象,“空相”即空性的体相。这里的“不生不灭”,并非否定现象的“生灭”,而是说“空性本身”没有生灭——现象会生起、会消失,但现象背后的空性始终不变;“不垢不净”,是说空性本身没有“干净”与“肮脏”的分别,这些分别都是人类主观执着的产物;“不增不减”,是说空性不会因为修行者的觉悟而增加,也不会因为凡夫的迷惑而减少,它是一切众生本具的“自性”。这三句“不”,彻底破除了人们对“空性”的执着,避免将“空”等同于“有”或“无”,而是指向一种超越二元对立的“实相”。

|